KAISEIブログ

開星中学校・高等学校は文部科学省より、スーパーサイエンスハイスクールに指定されました。

全国で201校が指定されており、先進的な「科学教育」、「グローバル教育」とうに取り組む学校です。

そのスーパーサイエンスハイスクール指定校は、その成果を地域社会へも還元することを求められています。

開星SSHがお贈りする地域の小学生を対象とした企画第一弾。

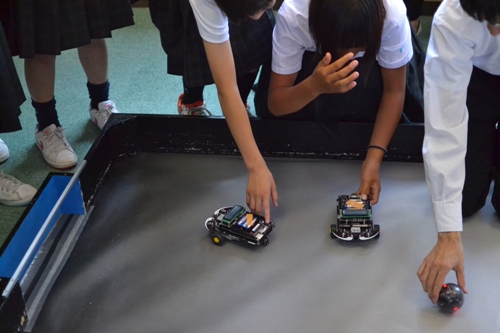

開星SSHロボット教室を開催しました。

まずはこちらからご覧下さい。

ブログ記事「スーパーサイエンスハイスクールのロボット教室 1/3」(Click!)

午前と午後の2回開催で、申し込んでくれた小学生は25名。

「スタート」から「ゴール」まで動かすプログラムを作る。

たった、これだけの距離ですが難しい。

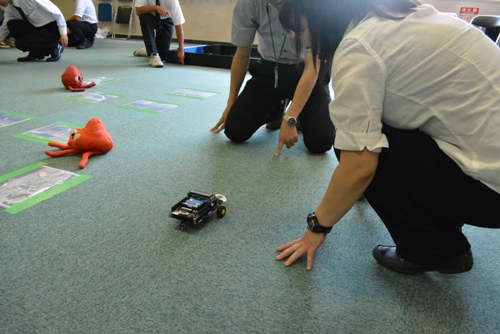

これはプログラムについて質問しているようす。

ちょっとでも間違うと、ボールを追いかけないサッカーロボットができます。

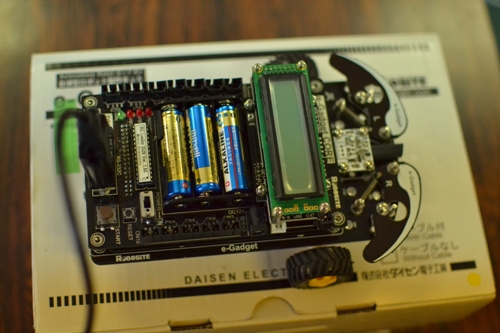

いよいよボールを追いかけてみる。

ボールからは赤外線が出ており、ロボットのセンサーがその赤外線をとらえて反応します。

プログラムを一行間違えると、、、、ボールから逃げ回るサッカーロボットの出来上がり。

いよいよ試合。

国際大会も開かれるこのサッカーロボットの試合、ルールも厳格です。

小学6年生 vs 中学1年生

小学生低学年でも世界で活躍するこの大会、年齢差は関係ありません。

とはいえ負けられない中学生。

結果は、一勝一敗だったかな。

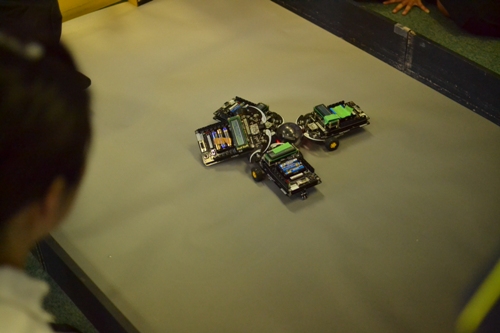

まあ、まだまだ簡単なプログラムなのでときどきこうなります。

ぐちゃぐちゃ。

そして午後の部。

今年入学した中学1年生は、高校3年生までずっとスーパーサイエンスハイスクール指定校としてのカリキュラムを体験します。

指定は5年間ですが、卒業するまでは支援されます。

と言うことは来年度入学しても大丈夫。

(5年後に継続申請して、再指定されればさらに5年)

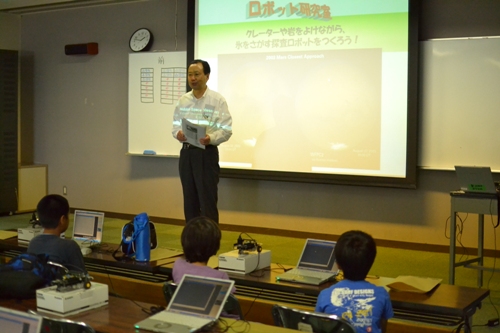

まずはじめに、講師の先生のお話。

目の前にあるロボット。

早く触りたい。

でも我慢。

まずはお互いのバディにご挨拶。

そして、そして、そして、先生が参戦。

小学6年生vs中学1年生vs先生。

三つどもえ、三国志、三つ子の魂・・・・。

さあ始まりました。

プログラムを書いてみる。

(専用ソフトなので簡単)

そして動かしてみる。

自分たちで組んだプログラム、どんな動きになるか分かってますよね。

ロボットがやった来るはずのポイントを指で示す。

みんな見事に大はずれ。

続きます。